Molecular Plant|我室蔡强教授课题组揭示水稻EV蛋白组分的重要性

来源:admin

浏览量:0

发布时间:2025/07/17

细胞外囊泡(EVs)是真核生物中高度保守的跨细胞通讯载体,其磷脂双分子层能有效保护内部包裹的核酸、蛋白质、脂质等生物活性分子免遭降解。在植物-微生物互作研究中,EVs已被证实是跨界信号传递的关键媒介:植物源EVs递送小RNA沉默真菌毒力基因;真菌源EVs转运小RNA促进侵染;植物mRNA甚至可通过EVs在真菌细胞内翻译抑制侵染。该课题组今年最新研究(Developmental cell, 2025 doi: 10.1016/j.devcel.2024.12.020.)揭示水稻防御蛋白通过EVs递送至植物病原真菌立枯丝核菌的细胞内,以抑制其生长和侵染,这一发现凸显了EV蛋白组分的重要性。然而,植物病原真菌EVs的蛋白质组成、功能及其调控植物-病原体互作的分子机制仍属未知。

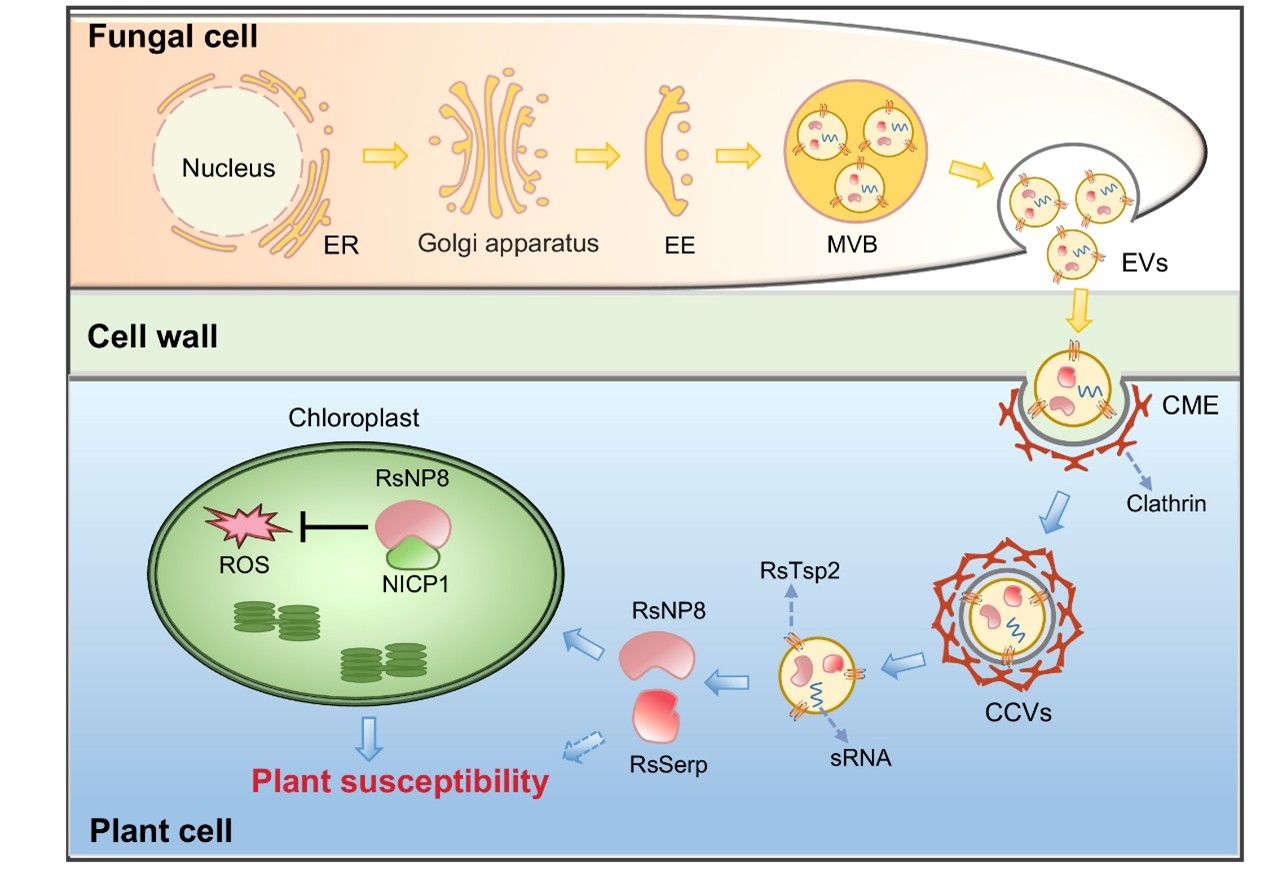

近日,杂交水稻全国重点实验室蔡强教授课题组在Molecular Plant发表题为“Fungal extracellular vesicles mediate cross-kingdom trafficking of virulence effectors into plant cells to promote infection”的研究论文。该研究发现,病原真菌能够将其毒力相关的效应蛋白包裹在EVs内,并利用宿主植物细胞的网格蛋白介导的内吞途径(CME)进入植物细胞。通过这一机制,EVs递送的效应蛋白直接靶向并操纵植物叶绿体免疫通路,从而促进侵染。该研究为开发基于干扰EV功能或效应蛋白活性的新型病害绿色防控靶点提供了重要理论基础。

该研究揭示了立枯丝核菌(R. solani)的一种新型侵染机制:该病原真菌通过其分泌的EVs递送关键毒力效应蛋白。本研究成功建立了R. solani EVs的分离纯化体系,并从中鉴定出富集的毒力效应蛋白RsNP8和RsSerp,证实它们通过EVs途径分泌。功能验证实验表明:利用HIGS技术构建靶向RsNP8和RsSerp的RNAi植株,其抗病性显著高于野生型植株;而相应基因的过表达株系则表现出更强的感病性。此外,在灰霉菌(B. cinerea)中异源表达RsNP8和RsSerp增强了真菌EVs的致病性。这些结果共同证实RsNP8和RsSerp是R. solani的关键毒力因子。

随后,研究证实R. solani的EVs通过CME途径进入植物细胞:R. solani侵染诱导植物内吞的形成,并且网格蛋白包被囊泡(CCVs)在入侵点附近大量聚集。使用CME特异抑制剂(ES9-17)处理植物,或在CME缺陷突变体(chc2-1、ap2σ)中,植物均表现为对R. solani抗病性显著增强。通过抗体特异性免疫沉淀(IP)技术,研究人员从受侵染植物中分离出CCVs,并通过Western blot检测到真菌EVs的标记蛋白RsTsp2以及效应蛋白RsNP8和RsSerp,证实携带这些效应蛋白的真菌EVs依赖宿主CME途径被植物细胞摄取。

在分子机制层面,研究发现效应蛋白RsNP8靶向植物叶绿体蛋白NICP1:多项体内体外蛋白互作实验证实了RsNP8特异性结合植物的叶绿体蛋白NICP1。nicp1突变体对R. solani更为敏感,且多个免疫相关基因表达下降。在几丁质激发下,nicp1突变体的ROS积累能力较野生型和回补株系显著减弱。表明NICP1增强ROS生成并促进植物免疫。研究进一步证明,效应蛋白RsNP8通过靶向NICP1来抑制ROS积累,从而促进感病:在几丁质激发下,过表达RsNP8的植物ROS爆发显著减弱;共表达实验也证实RsNP8能拮抗NICP1介导的叶绿体ROS产生。在nicp1突变体中过表达或沉默RsNP8的遗传学分析表明,RsNP8抑制植物ROS爆发以及促进植物感病的功能依赖于宿主叶绿体蛋白NICP1。

最后,研究人员进一步验证了基于RNAi介导的抗病性在水稻中的应用潜力。水稻OsNICP1在叶绿体定位,并能与RsNP8互作,说明R. solani的这种致病机制在水稻中保守存在。利用SIGS和HIGS等RNAi技术,在水稻中同时抑制真菌EV标记蛋白(RsTsp2,介导EV形成)和毒力效应蛋白(RsSerp,RsNP8)的表达,能有效延缓纹枯病的发展进程。

这项研究揭示了R. solani通过分泌EVs,将其关键的毒力效应蛋白(如RsNP8,RsSerp)运送到宿主植物细胞中。这一入侵过程利用了植物自身的内吞途径(CME)。进入细胞后,效应蛋白RsNP8靶向并抑制叶绿体蛋白NICP1的功能,从而干扰植物ROS免疫信号通路,最终帮助病菌成功侵染。

本研究在真菌EVs生物学功能与致病机制研究领域取得重要突破:一方面,揭示了真菌EVs作为毒力效应蛋白跨界转运载体的新功能,拓展了EVs在生物跨界互作中的功能认知;另一方面,阐明了“EVs分泌效应蛋白-宿主CME途径内化-免疫通路靶向抑制”的全新致病机制,系统解析了真菌效应蛋白从分泌、转运到发挥毒力功能的完整分子路径。这些发现构建了病原-宿主互作的理论新框架,为发展基于EVs防控植物病害新策略提供了重要的依据。

武汉大学博士研究生王张英为论文第一作者。武汉大学蔡强教授为论文的通讯作者。武汉大学博士研究生李威和已毕业硕士康广仁、已毕业的博士邓吉良、秦珊珊参与了该研究。该研究得到了国家自然科学基金、湖北省自然科学基金以及杂交水稻全国重点实验室经费的资助。

论文链接:https://www.cell.com/molecular-plant/fulltext/S1674-2052(25)00238-2