New Phytol |我室龚继明教授课题组发现水稻叶尖的硼浓度呈现昼夜节律性振荡

来源:admin

浏览量:0

发布时间:2025/07/16

质外体为植物的诸多生物过程的正常进行提供了一个连续空间和舞台,这些过程包括矿质离子的溶解并发挥必要的生物学功能,而维管系统则像一个高速公路网一样将这些溶质在质外体不同区域间进行长距离的运输和再分配。吐水作为一个发生在维管系统的远端的重要生理现象,其在离子稳态维持中的作用鲜有研究。

近日,杂交水稻全国重点实验室龚继明课题组在 New Phytologist 发表论文“OsNIP3;1 mediates diurnal boron oscillation at rice vasculature tip”。该研究通过系统鉴定水稻核心种质资源库184份水稻材料的质外体离子组,对比了吐水液与木质部伤流液中的离子组成变化,以此探明维管束中段和末端的离子组变化规律。研究结果发现,硼(B)是唯一一个在所有材料吐水液中稳定高于木质部伤流液中的元素。该研究进一步揭示了B在叶尖呈昼夜节律波动且依赖于吐水的行为,并阐明了OsNIP3;1 是介导该过程的关键调控因子之一。

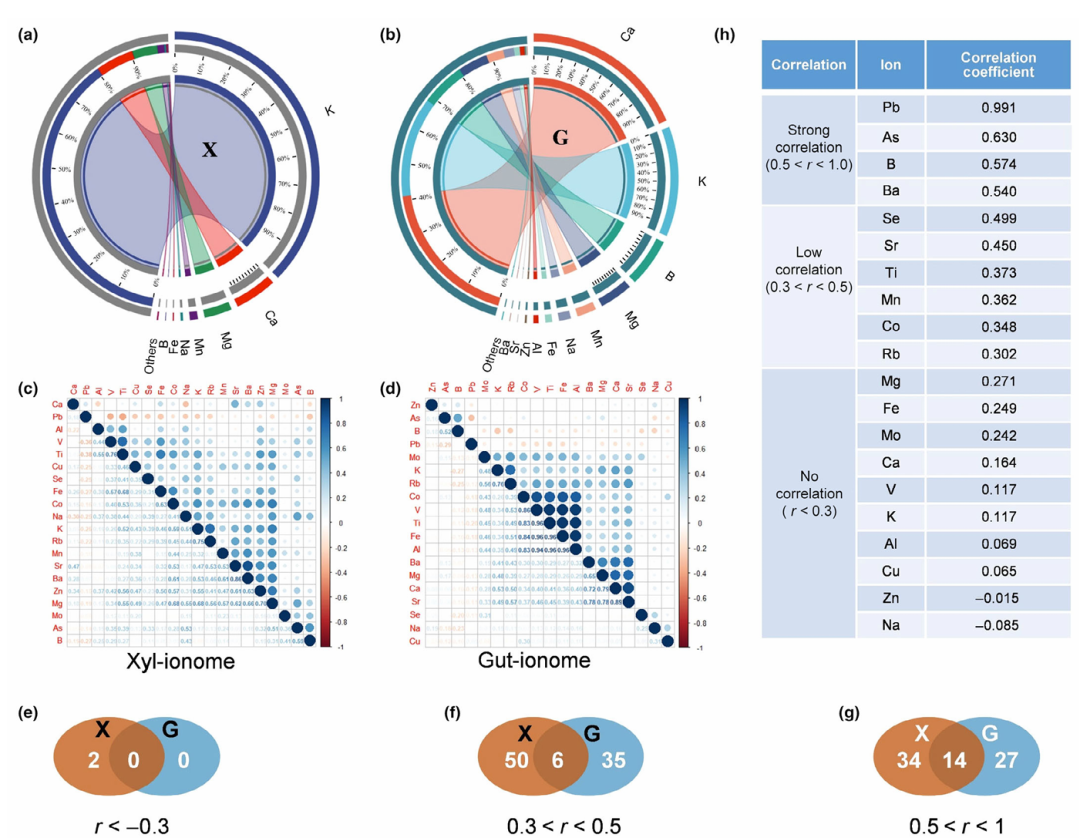

吐水液中离子组成显著不同于木质部液,表现出系统性重构。多数离子在吐水液和木质部伤流液中的浓度不呈显著相关,说明植物对离子从木质部伤流液至吐水液的转运过程具有成分依赖的调控特征,不同离子可能受控于不同的调控机制(图1)。

图1. 离子浓度在吐水液中受到主动控制。

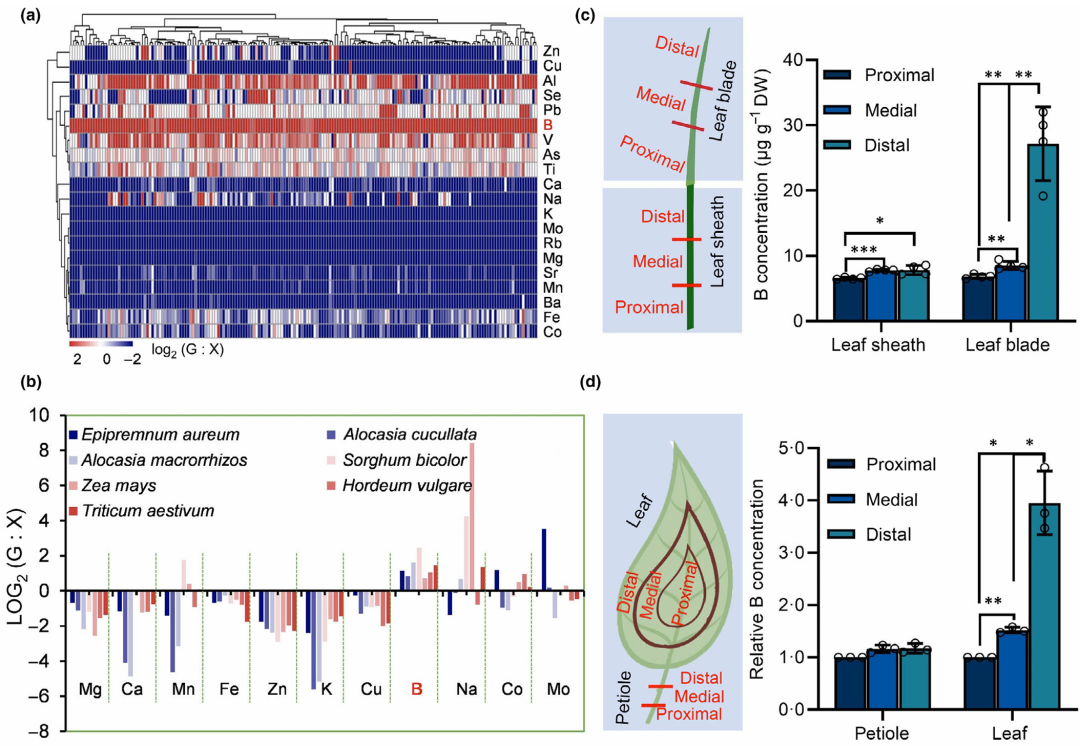

有意思的是,硼(B)是唯一一个在所有水稻品种吐水液中含量始终高于木质部液的元素,且其浓度在叶尖吐水区域显著高于其它区域,呈现出维管组织远端的空间定位特征。进一步研究发现该现象不仅存在于水稻中,在多种具备吐水能力的植物中亦高度保守,提示B在维管束远端富集可能作为一种普遍机制存在于植物界,对植物的正常生命活动发挥着至关重要的作用(图2)。

图2. B在吐水液中的浓度始终高于木质部伤流液

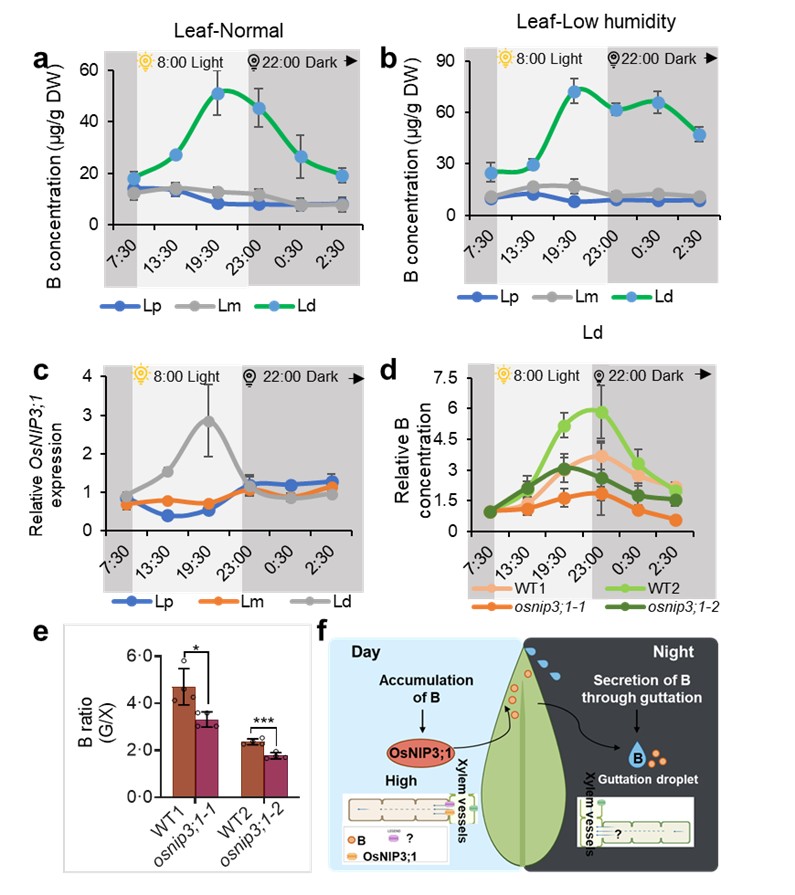

此外,硼在叶尖的积累呈现出典型的昼夜节律特征,白天浓度上升,夜间逐渐下降,且该波动依赖于吐水行为。为了揭示该生理现象的分子调节机制,进一步的研究分析了水稻体内B转运蛋白家族基因的表达模式,结果发现B吸收转运基因OsNIP3;1 不仅在叶尖高表达,而且其表达模式与B波动规律高度关联,表现为白天表达高、夜间降低的昼夜节律。osnip3;1功能缺失突变体中,B在吐水液与木质部伤流液中的浓度比值显著下降,且白天叶尖B的积累速率减缓。综上我们推测:OsNIP3;1 在白天于叶尖高表达,介导B由木质部转运至叶尖组织,驱动其在白天临时积累;夜间积累的B通过吐水排出,降低叶尖的B积累,从而构建起一个依赖吐水的B昼夜节律的调控机制(图3)。但是该生理现象具体如何有助于植物的生长发育或者环境适应仍有待进一步阐明。

图3. OsNIP3;1介导吐水调控的B积累的昼夜节律

杂交水稻全国重点实验室龚继明课题组博士后王梦琦为论文的第一作者,龚继明教授为论文的通讯作者。湖南科技大学彭佳师教授、日本冈山大学的马建锋教授,课题组博士后王娅婷、已毕业博士生喻彦轩、温婷婷、在读博士生刘治军、齐子艾、张鑫怡、和森宇等也参与了该研究。该研究得到了国家自然科学基金等项目的的资助。

论文链接:https://nph.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.70201